鳄鱼效应的起源

鳄鱼效应的名称源于一个形象的类比:“如果一只鳄鱼咬住了你的脚,你试图用手去挣脱,鳄鱼就会同时咬住你的脚和手。你越挣扎,被咬住的部分就越多。唯一的生存机会就是牺牲一只脚。”这一比喻强调了在不利局面下,“止损” 比 “挽回” 更重要,及时放弃局部损失才能避免全局崩溃。

鳄鱼效应的核心原理

1.损失厌恶的陷阱:人们往往对已投入的成本(时间、金钱、情感等)产生 “不甘心” 的心理,不愿接受损失,从而持续投入更多资源试图 “翻盘”,结果陷入更大的困境。鳄鱼效应正是提醒人们打破这种心理惯性。

2.沉没成本的无关性:已经发生且无法收回的 “沉没成本”(如失败的投资、错误的选择)不应影响未来的决策。鳄鱼效应主张:判断是否继续的依据是未来的收益,而非过去的损失。

生活中的鳄鱼效应

鳄鱼效应在生活中无处不在,它本质上是一种 “及时止损” 的生存智慧,尤其体现在那些因 “不甘心过去的投入” 而陷入持续消耗的场景中。以下是生活中常见的例子,能帮我们更直观地理解这一效应:

1.消费与投资:别为 “已经花的钱” 花更多钱

场景:买了一张难看的电影票,为了 “不浪费票钱” 硬着头皮看完,结果浪费了 2 小时还影响心情;买了一件不合身的衣服,因为 “已经花了钱”,强迫自己穿了几次,每次都不舒服,最后还是压箱底;股票跌了,为了 “回本” 不断加仓,结果越亏越多,从亏 1 万变成亏 10 万。

启示:“已经花的钱” 是沉没成本,继续投入(时间、更多金钱)只会让损失从 “小遗憾” 变成 “大麻烦”。及时止损(离场、不再穿、割肉)才能避免 “为了芝麻丢西瓜”。

2.学习与习惯:别让 “完美主义” 拖垮节奏

场景:计划每天学 2 小时英语,某天因为有事只学了 30 分钟,就觉得 “今天毁了”,干脆放弃剩下的时间,甚至连第二天的计划也搁置了;或者为了一篇 “必须完美” 的报告,反复修改却迟迟不交,错过截止日期。

启示:“没完成的部分”“不完美的初稿” 已是沉没成本,纠结于 “补回损失” 或 “追求绝对完美”,只会让整个计划彻底崩盘。不如接受 “不完美”,止损后聚焦剩余时间(比如当天学 30 分钟总比 0 好,先交初稿再修改总比逾期好)。

3.人际关系:远离消耗你的 “无效社交”

场景:一个朋友每次聊天总是抱怨、贬低你,你却因为 “认识十几年了,不好意思疏远” 而勉强维持,结果自己的情绪越来越差,甚至影响工作和生活。

启示:“十几年的交情” 是过去的投入,但当下的消耗已经远超这份关系的价值。继续 “挣扎”(维持表面关系)只会让自己被负面情绪 “咬住” 更多,及时划清界限才是对自己的保护。

与鳄鱼共处

“与鳄鱼效应共处” 的核心,不是对抗这种心理机制,而是理解它的本质(及时止损的必要性),并将其转化为理性决策的工具。以下从认知调整、行动策略、场景应用三个层面,提供具体方法:

一、先理解 “鳄鱼效应” 的底层逻辑:它是一种 “生存预警”

鳄鱼效应的本质,是自然界和人类社会共通的生存法则—— 当危险(损失)已经发生且无法逆转时,“牺牲局部以保全整体” 是最优解。比如:鳄鱼咬住脚时,挣扎会让身体被拖入水中,此时断脚求生是唯一选择;职场中,一份消耗你所有精力却毫无成长的工作,如同 “鳄鱼的嘴”,持续投入只会让你失去更多时间和机会。

认知调整:别把 “止损” 视为 “失败”,而应看作 “避免更大失败的理性选择”。就像医生截肢是为了救命,止损是为了保住你的核心资源:时间、金钱、情绪能量;记住:所有 “无法及时止损” 的痛苦,本质都是 “对沉没成本的执念” 战胜了 “对未来的清醒判断”。

二、建立行动框架:提前设防,及时反应

1. 事前:给 “鳄鱼” 画一条 “警戒线”—— 预设止损点:在决策前,明确 “什么情况下必须停止”,让止损从 “情绪化选择” 变成 “规则化行动”。预设止损点,本质是用 “理性的提前规划” 对抗 “事中的侥幸心理和损失厌恶”。就像给鳄鱼笼装上门锁,提前规定 “一旦鳄鱼越过这条线,立刻关门”。

问自己 3 个问题:

“当初是什么让我忽视了止损信号?”(是侥幸心理?损失厌恶?还是信息不足?)

“如果重来一次,我的止损点会调整吗?”(比如之前设 15%,但实际发现 10% 时趋势已不可逆,下次就设 10%)

“这次止损 / 未止损,让我损失了什么?保住了什么?”(比如及时疏远消耗自己的朋友,损失了一段看似‘长久’的交情,但保住了自己的情绪稳定和对真诚关系的期待。

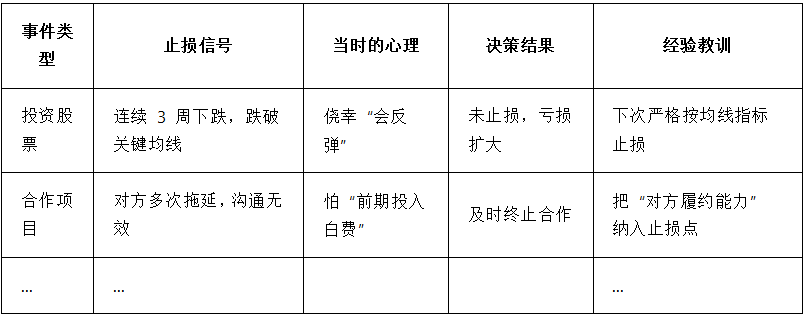

复盘记录:用表格或笔记记录每次 “鳄鱼事件” 的过程(触发点、止损 / 未止损的原因、结果),形成自己的 “风险数据库”。比如:

三、在高频场景中练习 “与鳄鱼共处”

比如:买了一张无聊的电影票,别强迫自己看完(“钱都花了,不看可惜”),立刻离场去做更有意义的事 —— 你的时间比票价更值钱。鳄鱼已经咬住了 “票价”,别让它再咬住你的 “2 小时时间”。

比如:你一直想成为画家,但努力 5 年仍毫无进展,且每次画画都极度痛苦,这说明 “画家” 这个目标可能不适合你 —— 此时止损,转去做能让你投入且有反馈的事,才是对自己的负责。区别:“坚持” 的前提是 “方向正确且有成长”,“固执” 则是 “方向错误却不愿承认”,鳄鱼效应帮你识别后者。

评论被关闭。